Наши исследования методов учета дыхательных движений при гистотрипсии с кипением опубликованы в Q1-журнале IEEE TUFFC

В высокорейтинговом журнале IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectric, and Frequency Control (Q1, IF 3.0) опубликованы наши исследования о методах учета дыхательных движений при неинвазивной хирургии методом гистотрипсии с кипением: «Respiratory motion effects and mitigation strategies on boiling histotripsy in porcine liver and kidney».

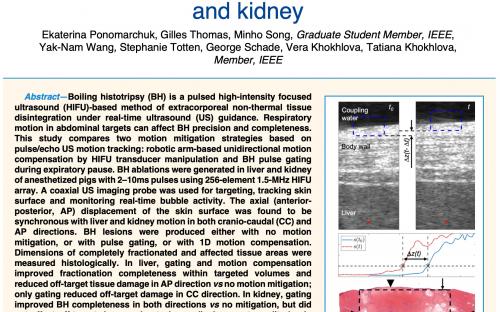

Гистотрипсия с кипением (ГК) — новый развивающийся метод, позволяющий неинвазивно (т.е. бесконтактно, без разреза) разрушать нежелательные биологические ткани в организме человека (например, опухоли) с помощью мощного фокусированного ультразвука.

Метод гистотрипсии с кипением является перспективным для бесконтактного механического разрушения опухолей — в том числе, в брюшной полости, например, в печени и почках.

Однако движение органов при дыхании пациента может снижать точность позиционирования фокуса и приводить к неполному разрушению целевого объема или повреждению окружающих здоровых тканей.

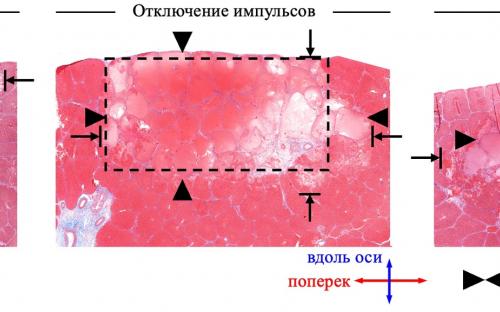

Для учета дыхательных движений при ГК-воздействии был предложен, например, метод синхронизации подачи ГК-импульсов с фазами дыхательного цикла, когда ткань относительно неподвижна (например, на фазе выдоха), что обычно отслеживается с помощью УЗИ. При чрескожном ГК-воздействии ориентиром для отслеживания дыхания с помощью УЗИ может служить граница между согласующим слоем воды и поверхностью кожи. Однако за счет периодического отключения энергии такой подход увеличивает время процедуры.

Альтернативным способом учета дыхания является активная компенсация движения путем отслеживания смещения целевой ткани и механического перемещения ГК-излучателя, например, роботизированной рукой-манипулятором, или электронного смещения его фокуса путем фазировки его элементов. В отличие от синхронизации воздействия с фазами выдоха, активная компенсация движения не увеличивает время процедуры, однако является более сложной в реализации.

В связи с этим, в статье сравнивалась эффективность этих двух методов учета дыхательного движения, основанных на 1D-отслеживании движения с помощью УЗИ, в процессе ГК-воздействия на ткани свиной печени и почек in vivo.

В результате было показано, что:

- Из-за преобладания движения поперек оси ГК-пучка, компенсация движения только вдоль оси оказалась недостаточной для избежания внецелевого повреждения ткани поперек оси.

- Отключение импульсов на вдохе, благодаря синхронности движений в обоих направлениях, повысило точность воздействия, при этом увеличив время процедуры всего на 24%.

Таким образом, синхронизация ГК-импульсов с фазой выдоха на основе УЗИ-отслеживания поверхности кожи является целесообразным подходом для ГК-воздействия в органах с выраженным трехмерным дыхательным движением и может быть полезна в дальнейшей клинической практике для обеспечения полноты и точности неинвазивных ГК-операций с учетом дыхания пациента.

Подробнее – в тексте публикации и нашем докладе на конференции «ISTU-2025».